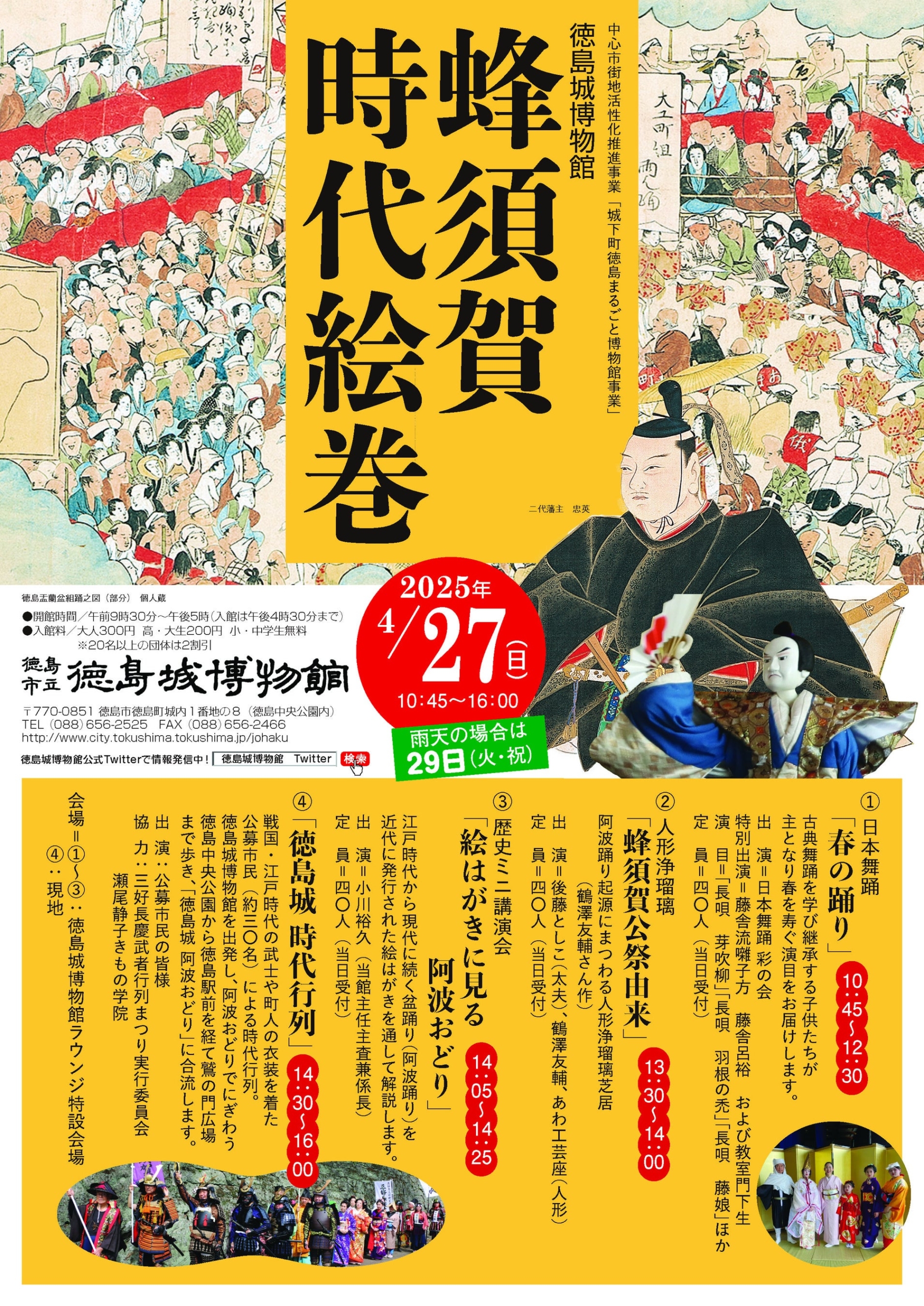

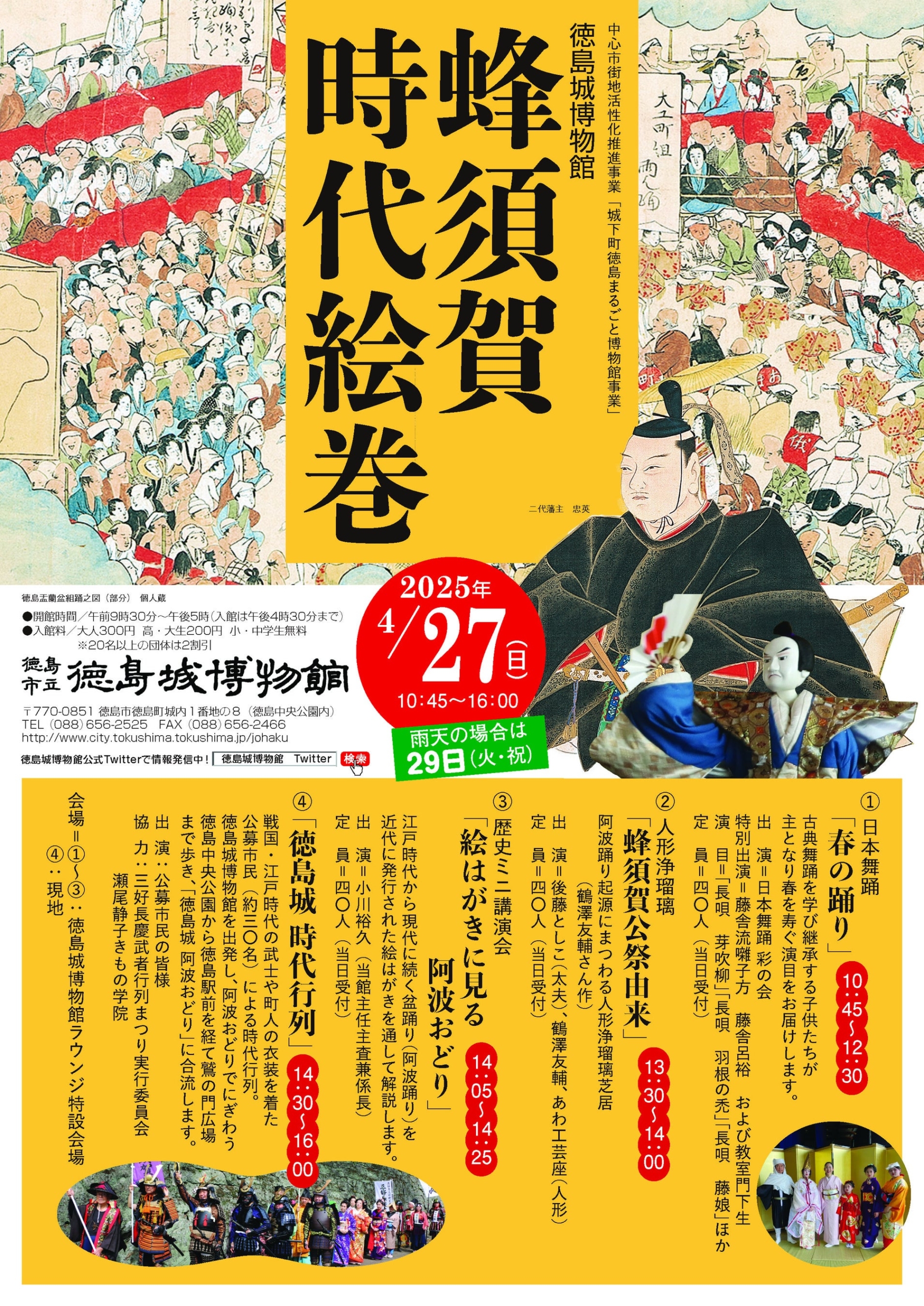

【徳島市】徳島城博物館 「蜂須賀時代絵巻」開催!徳島の歴史と文化を楽しむ春のイベント

チラシ裏面 徳島中央公園鷲の門広場で開催される「徳島城 阿波おどり」( 徳島新聞社主催)と連携し、徳島城博物館の春のイベントとして開催します。はじめに博物館で、日本舞踊「春の踊り」、蜂須賀時代絵巻オリジナルの人形浄瑠璃「蜂須賀公祭由来」と阿波踊りにかかわる歴史ミニ講演会を開催した後、時代行列を行います。

「徳島城 時代行列」は、戦国時代から江戸時代の時代衣装を着用して、徳島城(徳島城博物館)から約2キロを歩くイベントです。直垂や裃などの江戸時代の華やかな衣装について学んでいただくとともに、楽しく江戸時代の歴史・文化を知っていただく機会とするために開催します。

春の一日、阿波徳島の歴史と文化の諸相をお楽しみください。 ■開催日:4月27日(日)※雨天の場合は4月29日(祝)に順延。 ■当日スケジュール ※開催時間は予定です。 1 日本舞踊「春の踊り」

と き :午前10時45分から午後0時30分

まで

出 演 :日本舞踊 彩の会

演 目 : 「長唄 芽吹柳」、「長唄 羽根の

禿」、「長唄 藤娘」、ほか

定 員 :40人(当日受付)

チラシ裏面 徳島中央公園鷲の門広場で開催される「徳島城 阿波おどり」( 徳島新聞社主催)と連携し、徳島城博物館の春のイベントとして開催します。はじめに博物館で、日本舞踊「春の踊り」、蜂須賀時代絵巻オリジナルの人形浄瑠璃「蜂須賀公祭由来」と阿波踊りにかかわる歴史ミニ講演会を開催した後、時代行列を行います。

「徳島城 時代行列」は、戦国時代から江戸時代の時代衣装を着用して、徳島城(徳島城博物館)から約2キロを歩くイベントです。直垂や裃などの江戸時代の華やかな衣装について学んでいただくとともに、楽しく江戸時代の歴史・文化を知っていただく機会とするために開催します。

春の一日、阿波徳島の歴史と文化の諸相をお楽しみください。 ■開催日:4月27日(日)※雨天の場合は4月29日(祝)に順延。 ■当日スケジュール ※開催時間は予定です。 1 日本舞踊「春の踊り」

と き :午前10時45分から午後0時30分

まで

出 演 :日本舞踊 彩の会

演 目 : 「長唄 芽吹柳」、「長唄 羽根の

禿」、「長唄 藤娘」、ほか

定 員 :40人(当日受付)  2 人形浄瑠璃「蜂須賀公祭由来」

と き :午後1時30分から午後2時まで

出 演 :後藤としこ(太夫)、鶴澤友輔、あわ

工芸座(人形)

内 容 :阿波踊り起源にまつわる人形浄瑠璃芝

居(鶴澤友輔さん作)

定 員 :40人(当日受付)

2 人形浄瑠璃「蜂須賀公祭由来」

と き :午後1時30分から午後2時まで

出 演 :後藤としこ(太夫)、鶴澤友輔、あわ

工芸座(人形)

内 容 :阿波踊り起源にまつわる人形浄瑠璃芝

居(鶴澤友輔さん作)

定 員 :40人(当日受付)  3 歴史ミニ講演会「絵はがきに見る阿波おどり」

と き :午後2時5分から午後2時25分まで

出 演 :小川裕久(当館館長)

内 容 :江戸時代から現代に続く盆踊り(阿波踊り)を近代に発行された絵はがきを通して解説しま

す。

定 員 :40人(当日受付) 4 「徳島城 時代行列」

3 歴史ミニ講演会「絵はがきに見る阿波おどり」

と き :午後2時5分から午後2時25分まで

出 演 :小川裕久(当館館長)

内 容 :江戸時代から現代に続く盆踊り(阿波踊り)を近代に発行された絵はがきを通して解説しま

す。

定 員 :40人(当日受付) 4 「徳島城 時代行列」  と き: 午後2時30分から午後4時まで

内 容 :戦国・江戸時代の武士や町人の衣装を着た公募市民(約30名)による時代行列。

徳島城博物館を出発し、阿波おどりでにぎわう徳島中央公園から徳島駅前を経て鷲の門広場 まで歩 き、「徳島城 阿波おどり」に合流します。

出 演: 公募市民の皆様

協 力:三好長慶武者行列まつり実行委員会、瀬尾静子きもの学院 ■会 場 1~3:徳島城博物館ラウンジ特設会場、4:現地(雨天中止、決定当日午前9時)

■入館料:一般300円、高・大学生200円、中学生以下無料(20名以上の団体は2割引)

と き: 午後2時30分から午後4時まで

内 容 :戦国・江戸時代の武士や町人の衣装を着た公募市民(約30名)による時代行列。

徳島城博物館を出発し、阿波おどりでにぎわう徳島中央公園から徳島駅前を経て鷲の門広場 まで歩 き、「徳島城 阿波おどり」に合流します。

出 演: 公募市民の皆様

協 力:三好長慶武者行列まつり実行委員会、瀬尾静子きもの学院 ■会 場 1~3:徳島城博物館ラウンジ特設会場、4:現地(雨天中止、決定当日午前9時)

■入館料:一般300円、高・大学生200円、中学生以下無料(20名以上の団体は2割引)【徳島市立徳島城博物館】

平成4年10月、徳島藩と藩主蜂須賀家の歴史・美術工芸資料を収集し展示する博物館として開館。徳島城博物館の名称は、蜂須賀家の居館であった徳島城跡地に建設されたことに因む。江戸時代の御殿をイメージした書院造り風の建物。

常設展では、江戸時代末期の安政4年(1857)に建造された徳島藩御召(おめし)鯨(くじら)船(ぶね)千(せん)山(ざん)丸(まる)(国指定重要文化財)や縮尺50分の1の「徳島城御殿復元模型」の他、常設第2展示室「大名のくらしと文化」では、大名蜂須賀家の美術工芸資料を常に鑑賞することができる。1年間に6回の展覧会に加えて、各種イベントを行っている。詳しくは下記へ。

ホームページ:https://www.city.tokushima.tokushima.jp/johaku/

【徳島藩主蜂須賀家】

尾張国海東郡蜂須賀村(愛知県あま市)の豪族。正勝が織田信長、豊臣秀吉に仕え、天正9年(1581)播磨国龍野城主で5万3千石の大名となった。正勝の子、家政も秀吉に仕え、天正13年(1585)の四国攻めの後、阿波国で17万5700石の大名。慶長5年(1600)の関ケ原合戦では、当主家政は隠居、嫡子至鎮が義父徳川家康に従い参陣し、戦後、阿波国の領有を認められた。慶長20年(1615)、大坂の陣の功績により淡路国を与えられた。これにより、蜂須賀家は、阿波・淡路両国25万7千石と四国最大の大名になった。

最後の藩主、14代茂韶(もちあき)は、明治期、外交官・政治家・企業家として活躍し、東京府知事、貴族院議長などを務めた他、渋沢栄一とともに企業の設立に尽力した。

【徳島城】

天正13年(1585)に阿波国の大名となった蜂須賀家政が、居城として築造。城地選定は豊臣秀吉。翌年、天正14年に完成した。

石垣は阿波産の青石(緑色片岩)で、総青石の城郭は、全国で徳島城だけ。

徳島城は標高約60mの城山に本丸、東西二の丸、西三の丸を置き、南麓に御殿、西麓に西の丸を置いた。御殿の東側には堀を設け、北側の助任川、南側の寺島川を堀に用いて守りを固めた。

江戸時代、大名蜂須賀家の居館、政庁に利用された徳島城は、明治時代とともに役目を終え解体された。徳島城のシンボルとして残された鷲の門は、昭和20年7月の空襲で焼失した。平成元年に篤志家の寄付により復元

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

この記事のCategory

求人情報

簿記があればOK/残業なし・土日祝休/月給27~30万円/設立27年の安定企業で経理

株式会社マックスブレイン

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給27万円~30万円スポンサー:求人ボックス

ロードサービススタッフ

株式会社寺田自動車

勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給22万円~35万円スポンサー:求人ボックス

太陽光・蓄電池のアポインター/ブランクOK/未経験歓迎/20代~代活躍中/女性活躍

株式会社comam

勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給36万円~スポンサー:求人ボックス

住友不動産Gr/個人向け不動産売買仲介の営業/平均年収900万ほど

住友不動産ステップ株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給25万円~スポンサー:求人ボックス

仕分け・シール貼り/品出し/倉庫管理 髪色自由 社食·給与前払いあり もくもく作業 Amazon仕分け

アマゾンジャパン合同会社 名古屋みなとFC L1

勤務地:愛知県雇用形態:契約社員給与:時給1,350円~1,688円スポンサー:求人ボックス

建築資材の中型トラックドライバー/近距離配送

菊池運輸株式会社

勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給35万円~50万円スポンサー:求人ボックス